La multitud que nos deja solos

Nunca antes la humanidad había estado tan conectada. Llevamos en el bolsillo ventanas que nos permiten hablar con cualquier persona en el mundo, mirar miles de rostros, intercambiar mensajes al instante, consumir información infinita. Y, sin embargo, los datos son contundentes: vivimos una de las mayores epidemias de soledad de la historia.

La paradoja es inquietante. Más pantallas, menos contacto. Más seguidores, menos vínculos. Más ruido, menos escucha. Esta grieta, sutil pero creciente, se llama soledad digital, y no aparece de golpe: se filtra, silenciosa, hasta corroer nuestra manera de estar con los otros… y con nosotros mismos.

El cirujano general de Estados Unidos, Vivek Murthy, afirmó en 2023 que la soledad tiene un impacto en la salud “comparable a fumar 15 cigarrillos al día”. No es solo un sentimiento pasajero: es un factor de riesgo para depresión, ansiedad, demencia y enfermedades cardiovasculares. Si añadimos el ingrediente digital, la ecuación se complica.

La soledad digital no es la ausencia de personas: es la ausencia de vínculos auténticos en un océano de interacciones superficiales.

El espejismo de la hiperconexión

Cuando aparecieron las redes sociales, el relato era optimista. Nos prometieron comunidades globales, unidas por intereses comunes, capaces de romper barreras geográficas y culturales. Y es cierto: hubo un primer momento en el que la sensación era de expansión, de horizontes infinitos.

Pero pronto descubrimos que la cantidad no sustituye a la calidad. La psicóloga Sherry Turkle, investigadora del MIT y autora de Alone Together (2011), lo resumió con crudeza: “Estamos solos, juntos”. Rodeados de pantallas, acompañados de miles de contactos, pero profundamente desconectados de lo esencial: la intimidad, la vulnerabilidad, el tiempo compartido sin mediaciones.

Byung-Chul Han, filósofo surcoreano radicado en Alemania, lo expresó en En el enjambre (2014): la hipercomunicación digital no genera comunidad, sino ruido. El exceso de intercambio rápido erosiona la posibilidad de una escucha profunda. “Lo que hoy llamamos comunicación —escribe— está más cerca de una descarga nerviosa que de un encuentro verdadero”.

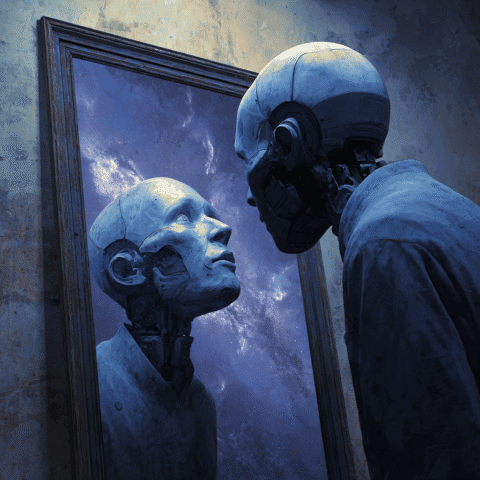

En ese marco, lo que parece contacto es apenas un reflejo pixelado de lo humano. El “like” sustituye al gesto, la videollamada al abrazo, el emoji a la mirada. Y lo más grave: comenzamos a acostumbrarnos a ello.

Historia breve de la soledad: de la filosofía a lo digital

La soledad no nació con los smartphones. Es un estado tan antiguo como la condición humana.

- Para los griegos, la soledad podía ser espacio de contemplación. Aristóteles hablaba del ser humano como un “animal político”, destinado a la vida en comunidad, pero también reconocía la necesidad de apartarse para la reflexión.

- En la Edad Media, los monjes buscaban el retiro como vía hacia lo divino. La soledad era mística.

- En la modernidad, el Romanticismo exaltó la soledad del genio creador. El artista se encerraba para encontrar en el aislamiento la chispa de lo sublime.

El problema es que, en el siglo XXI, la soledad dejó de ser elegida. Pasó de ser retiro creativo a convertirse en aislamiento impuesto por una cultura de vínculos frágiles. Zygmunt Bauman lo llamó modernidad líquida (2000): vivimos relaciones volátiles, temporales, efímeras. Lo líquido resbala, no se sostiene.

La soledad digital es hija de esta modernidad líquida: vínculos breves, conexiones múltiples pero superficiales, incapacidad para sostener la lentitud de un encuentro profundo.

Psicología y neurología de la soledad digital

Los efectos son medibles. Estudios de la Universidad de California (2018) mostraron que el uso excesivo de redes sociales se asocia a mayores niveles de depresión y ansiedad, especialmente entre adolescentes y jóvenes adultos.

El mecanismo es bioquímico:

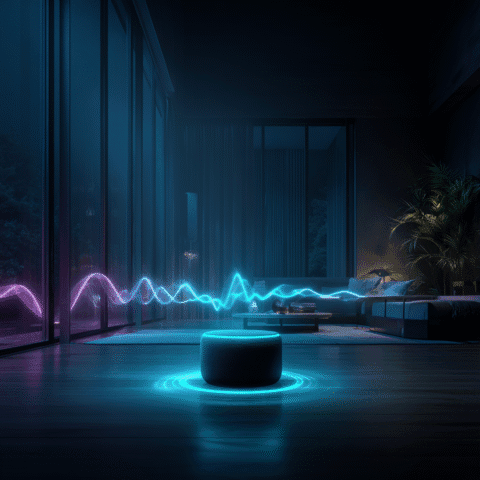

- Cada notificación genera una microdosis de dopamina, el neurotransmisor del placer y la recompensa.

- El cerebro se acostumbra a la gratificación inmediata, reduciendo la tolerancia al silencio, a la espera, a la introspección.

- Cuando el flujo de estímulos baja, aparece la ansiedad.

Así, la soledad no es solo psicológica: se convierte en síndrome neurológico de abstinencia digital.

El psicólogo Jean Twenge, en su libro iGen (2017), mostró cómo la generación nacida después de 1995 —crecida con smartphones— experimenta tasas más altas de soledad y depresión que cualquier cohorte anterior. El aislamiento ya no es una excepción: es una condición generacional.

El algoritmo como arquitecto de emociones

Las redes sociales no son un espejo pasivo de la realidad: son arquitecturas diseñadas para moldear nuestra atención y, con ella, nuestras emociones. El algoritmo es el nuevo arquitecto invisible del siglo XXI.

Tristan Harris, exdiseñador ético de Google y creador del Center for Humane Technology, explica que cada notificación, cada scroll infinito, cada video recomendado responde a un diseño consciente para mantenernos conectados el mayor tiempo posible. No somos clientes: somos el producto. El negocio es captar nuestros datos y vender nuestra atención.

Pero este mecanismo tiene un efecto colateral devastador: refuerza la soledad.

- Al mostrarnos solo lo que coincide con nuestras preferencias, nos encierra en burbujas informativas.

- Al privilegiar el contenido emocionalmente intenso (rabia, envidia, miedo), deforma nuestra percepción de la realidad.

- Al fomentar la comparación constante, genera sentimientos de insuficiencia.

El filósofo Byung-Chul Han lo resume: “La comunicación digital genera proximidad sin cercanía”. Estamos siempre expuestos a los otros, pero sin experimentar la verdadera intimidad.

El dilema de la intimidad perdida

En tiempos anteriores, la intimidad se construía en la conversación pausada, en la mirada compartida, en la presencia física. Hoy la inmediatez ha sustituido a la paciencia.

¿Estamos dispuestos a sacrificar la profundidad por la velocidad?

La psicóloga Sherry Turkle alerta en Reclaiming Conversation (2015) que la cultura de la mensajería instantánea está erosionando nuestra capacidad de empatía. “Al evitar las conversaciones cara a cara —dice— también evitamos los silencios que nos obligan a escucharnos de verdad”.

La intimidad digital es paradójica: nos permite compartir fotos privadas con miles de desconocidos, pero nos dificulta confesar miedos a quienes tenemos cerca. Se expande lo público, se contrae lo íntimo.

Un dato de Pew Research Center (2021) lo confirma: el 64% de los adolescentes en EE.UU. dicen sentirse “acompañados” en redes, pero al mismo tiempo el 43% declara que se siente más solo después de usarlas. La dualidad es brutal: compañía superficial, soledad profunda.

Casos reales y datos actuales

La soledad digital no es una abstracción filosófica: está dejando huellas medibles en la salud social.

- OMS (2023): declaró la soledad como una amenaza global para la salud pública. Equiparó sus riesgos al tabaquismo y la obesidad.

- Japón: el gobierno creó en 2021 un “ministerio de la soledad” tras un aumento preocupante de suicidios y muertes por aislamiento (kodokushi).

- España: según la Fundación ONCE (2022), el 13,4% de la población se siente sola de manera frecuente, y las redes no han reducido esa cifra: en muchos casos, la han amplificado.

- Reino Unido: desde 2018 existe un “ministerio para la soledad”, tras estudios que muestran que más de 9 millones de británicos se sienten solos.

La soledad digital no discrimina: afecta tanto a adolescentes que pasan horas en TikTok como a ancianos que dependen de videollamadas para ver a sus familias.

La paradoja de la visibilidad

Uno de los fenómenos más perversos de la soledad digital es la hiperexposición. En redes sociales mostramos fragmentos de vida cuidadosamente seleccionados, buscando validación externa.

La escritora Olivia Laing, en The Lonely City (2016), lo explica al observar la vida de artistas solitarios en Nueva York: “Estar rodeado de gente no impide sentirse solo. La soledad es estar atrapado en la visibilidad sin conexión real”.

La paradoja es esta: cuanto más mostramos, menos nos sentimos vistos.

Entre dopamina y vacío

El ciclo es adictivo:

- Compartimos algo esperando validación.

- Recibimos likes → dopamina.

- La dopamina se disipa rápido.

- Vuelve la sensación de vacío.

- Repetimos el ciclo.

La soledad digital se convierte así en un mecanismo económico: cuanto más solos nos sentimos, más dependemos de las plataformas que nos ofrecen migajas de compañía.

Hacia una tecnología con conciencia

La solución no pasa por abandonar la tecnología, sino por reaprender a usarla. Como recuerda Nicholas Carr en The Shallows (2010), los medios que utilizamos modelan nuestro pensamiento. Si dejamos que los algoritmos decidan por nosotros, nuestro cerebro se adapta a la distracción permanente. Pero si diseñamos la tecnología con conciencia, podemos invertir el proceso.

Algunas propuestas emergen ya en distintas partes del mundo:

- Minimalismo digital: Cal Newport, autor de Digital Minimalism (2019), invita a usar la tecnología solo en aquello que aporta valor real a nuestra vida, reduciendo la dependencia y la dispersión.

- Movimientos “slow tech”: inspirados en la filosofía “slow food”, buscan promover un uso pausado, ético y humano de las herramientas digitales.

- Diseño ético: iniciativas como el Center for Humane Technology proponen rediseñar plataformas para favorecer conexiones auténticas en lugar de interacciones compulsivas.

La clave está en desplazar el centro de gravedad: de la economía de la atención a la economía del cuidado.

Ejemplos de resistencia digital

Existen comunidades y proyectos que ya están ensayando otros caminos:

- Plataformas cooperativas como Mastodon o Diaspora, que buscan escapar del modelo de negocio basado en la vigilancia.

- Aplicaciones de bienestar digital, que promueven pausas conscientes y monitorizan el tiempo de uso para recuperar control.

- Educación digital crítica, que en algunos colegios y universidades empieza a enseñar no solo a programar, sino también a reflexionar sobre cómo la tecnología afecta a nuestras emociones y vínculos.

La pregunta no es si necesitamos la tecnología —eso ya es irreversible—, sino qué tipo de vínculo queremos tener con ella.

Hacia un nuevo humanismo tecnológico

Lo que está en juego no es solo la salud mental, sino el sentido de lo humano en la era digital. La soledad digital nos confronta con una paradoja: nunca tuvimos tantas herramientas para comunicarnos, y nunca sentimos tanto la falta de conexión.

El filósofo francés Edgar Morin habla de la necesidad de un “humanismo planetario” capaz de integrar ciencia, tecnología y ética. En esa línea, podríamos pensar en un humanismo tecnológico, donde la IA y las redes sociales no sustituyan a los vínculos, sino que los potencien.

¿Podrá la inteligencia artificial convertirse en mediadora de empatía en lugar de generadora de adicción?

¿Podrán los algoritmos priorizar la escucha profunda en lugar de la reacción instantánea?

Estas son preguntas abiertas, que dependen tanto de decisiones políticas como de elecciones individuales.

Un manifiesto contra la soledad digital

La soledad digital no se cura con likes, sino con presencia. No con pantallas encendidas, sino con corazones disponibles.

Combatirla es un acto de resistencia:

- Resistencia al ruido constante.

- Resistencia a la lógica de la inmediatez.

- Resistencia a la idea de que lo humano puede reducirse a métricas.

Necesitamos conversaciones sin prisa, rituales de encuentro, comunidades que devuelvan calor al frío pixelado. Necesitamos diseñar una cultura donde la tecnología sea herramienta, no cárcel.

En palabras de Zygmunt Bauman: “La tarea principal de la vida no es encontrar compañía, sino construir comunidad”.

El virus invisible de la soledad digital puede convertirse en oportunidad: la de repensar nuestras prioridades, recuperar la pausa, y recordarnos que ninguna inteligencia artificial puede reemplazar la ternura de un abrazo.

Somos seres de piel y de tiempo. Ningún feed infinito puede sustituir el roce de una mano, la complicidad de una mirada, el silencio compartido entre dos.

La era hiperconectada nos desafía a elegir:

¿seremos multitudes solitarias o comunidades conscientes?

La respuesta está, como siempre, en nuestra capacidad de decidir qué lugar le damos a la tecnología en la coreografía de lo humano.